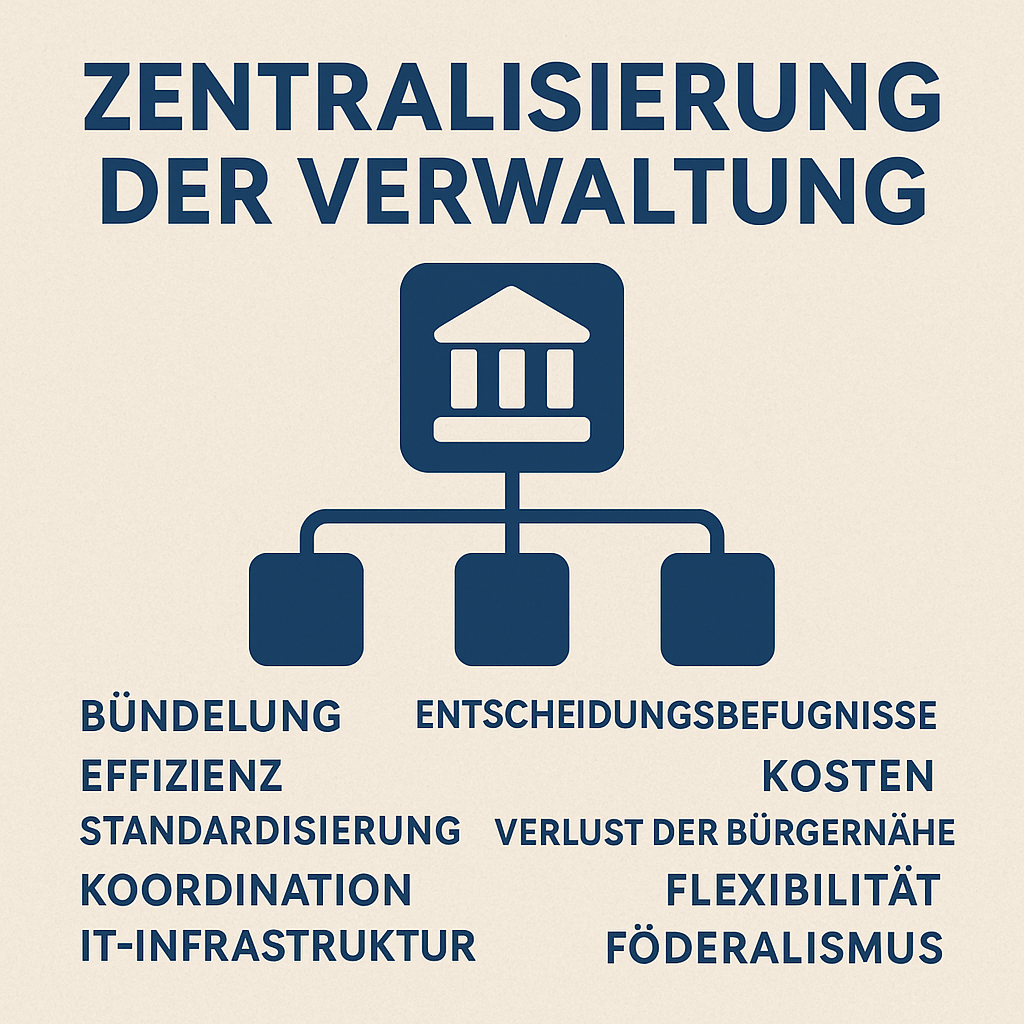

Zentralisierung der Verwaltung – Möglichkeiten, Herausforderungen und Gestaltungsansätze

Die Bündelung von Aufgaben und Befugnissen in einer zentralen Instanz stellt ein zentrales Merkmal der Verwaltungszentralisierung dar. Dabei steht die Absicht im Vordergrund, Abläufe innerhalb öffentlicher Einrichtungen effizienter zu organisieren und klare Entscheidungsstrukturen zu schaffen. Durch die Fokussierung auf übergeordnete Leitungsebenen sollen einheitliche Standards entstehen und der Verwaltungsapparat insgesamt leistungsfähiger werden.

Ein wesentliches Ziel dieser Herangehensweise ist es, administrative Prozesse zu verschlanken. Die Bündelung von Kompetenzen kann zu reibungsloseren Abläufen führen, da Zuständigkeiten nicht mehr auf viele verschiedene Stellen verteilt sind. Insbesondere durch die Vereinheitlichung technischer Systeme und die Einführung zentral gesteuerter Vorgaben lassen sich Überschneidungen vermeiden. Im Bereich der digitalen Verwaltung zeigt sich dieser Effekt besonders deutlich: Zentral betreute Plattformen ermöglichen mehr Sicherheit, geringere Ausfallzeiten und eine koordinierte Weiterentwicklung.

Jedoch kann diese Form der Steuerung auch zu Herausforderungen führen, insbesondere wenn regionale Besonderheiten zu wenig berücksichtigt werden. Lokale Verwaltungen kennen die Bedürfnisse ihrer Bevölkerungen oft sehr genau und können gezielter auf deren Anliegen eingehen. Wenn Entscheidungen ausschließlich von einer zentralen Stelle getroffen werden, kann dies zu einem Mangel an situativer Sensibilität führen. Betroffene vor Ort könnten sich ungehört fühlen, wenn ihre Anliegen in einem übergeordneten System nicht ausreichend Beachtung finden.

Zudem besteht die Gefahr, dass übergeordnete Stellen überfordert werden, wenn ihnen zu viele Verantwortungsbereiche zugewiesen werden. Lange Bearbeitungszeiten, fehlende Rückkopplungen und eine reduzierte Reaktionsgeschwindigkeit können die Folge sein. Gleichzeitig sinkt in vielen Fällen die Handlungsmotivation auf unteren Verwaltungsebenen, wenn deren Einflussmöglichkeiten eingeschränkt werden. Dies kann zu geringerer Eigeninitiative und Innovationsbereitschaft führen.

In der praktischen Umsetzung zeigt sich Zentralisierung unter anderem bei der Vereinheitlichung von Serviceprozessen, der zentralen Koordination von IT-Landschaften oder der Zusammenlegung von Aufgaben wie Beschaffung und Antragstellung. Solche Maßnahmen können wirtschaftliche Vorteile bringen, müssen jedoch auf die jeweilige Verwaltungsrealität angepasst werden, um wirkungsvoll zu bleiben.

Gerade im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland stellt die Frage nach zentraler oder dezentraler Organisation eine grundlegende Weichenstellung dar. Während Bundesländer ihre Selbstständigkeit wahren möchten, streben Bundesbehörden häufig nach einer Vereinheitlichung von Verfahren und Vorgaben. Hier gilt es, einen Ausgleich zu finden, der den unterschiedlichen Interessen gerecht wird.

Letztlich hängt der Erfolg zentralisierter Strukturen davon ab, inwiefern sie flexibel genug bleiben, um auf regionale Besonderheiten zu reagieren, ohne den Anspruch auf übergeordnete Effizienz zu verlieren. Eine durchdachte Kombination aus zentraler Steuerung und lokalem Handlungsspielraum bietet eine Möglichkeit, beide Perspektiven zu vereinen – mit dem Ziel, eine moderne, bürgerorientierte und leistungsstarke Verwaltung zu schaffen.